Loveless: el abismo de la sociedad moderna

“Hay gente que dice que los directores rodamos siempre la misma película”, comentó Andréi Zvyagintsev en Cannes tras llevarse el Premio del Jurado por Loveless (Sin amor, 2017). El director ruso no esconde sus inquietudes, unas que lleva tratando desde sus inicios con Vozvrashchenie (El Regreso, 2003) o Elena (2011): dramas familiares crudos y cínicos, cargados de simbología, con una fuerte crítica a una sociedad moderna en decadencia, la rusa por proximidad. En la más reciente Leviathan (Leviatán, 2014), el cineasta ya levantó polémica en su país, tanta que su último trabajo es una coproducción europea (belga-ruso-germano-francés). Zvyagintsev tiene claro qué quiere tratar y denunciar, y vuelve a demostrar un pulso firme.

Loveless narra la degeneración de Boris y Zhenya, un matrimonio en pleno divorcio que lo único que comparte es el piso que tienen en venta. Tras una lamentable discusión en la que dejan claro que ninguno se quiere hacer responsable de Alyosha, su hijo de 12 años, el chaval desaparece de un día para otro. La película se divide en dos mitades bien diferenciadas: una en la que se expone la pésima situación , y otra mitad en la que los padres, junto a un grupo de voluntarios, tratan de buscar al niño.

Fuente: canalblog.com

La película abre en un escenario natural nevado, con agua helada y árboles pelados. Desde un primer momento, el director nos está diciendo que vamos a asistir a un relato frío, carente de vida y de afección, y también que la simbología va a jugar un papel importante. Loveless presenta un mundo adulto apático en el que lo único que queda es el sexo. Es robótico, hay una clara carencia de humanidad: la mayor preocupación de la madre es el móvil, y del padre, no perder su trabajo. Ambos depositan la poca confianza que les queda en otras parejas, con la esperanza de volver a empezar, de hacer un reset y llenar algo en una vida vacía. Y no tan solo la pareja, también el sistema: la policía reconoce su inutilidad para buscar al niño a causa de una burocracia absurda, y un grupo de voluntarios organizados debe hacer su trabajo. Es una sociedad autómata y emocionalmente enferma.

Para construir eso, Zvyagintsev vuelve a demostrar un dominio meticuloso de su visión: cada plano y cada movimiento de cámara están meditados, sencillos en apariencia pero con un poder visual que impresiona; el ritmo es calmado y deja espacio al simbolismo, a secuencias en silencio o con melodías repetitivas que enfatizan ciertos espacios, objetos o acciones; la imagen está envuelta de un velo blanquecino y azulado, frío, con abundantes espacios naturales gélidos o infraestructuras olvidadas. El cineasta ruso sabe muy bien lo que quiere transmitir, y utiliza todas las herramientas cinematográficas con una precisión exacta, sin miedo a espantar al espectador más comercial e impaciente. Loveless es un trabajo autoral que hay que aplaudir.

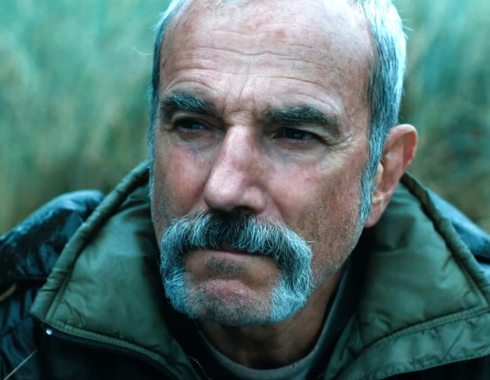

Fuente: filmmisery.com

En el epílogo, tras una elipsis temporal de varios años, vemos el estancamiento devastador; el padre está en el sofá, escuchando inexpresivo cómo ha estallado la guerra en Ucrania; la madre, también impasible, corre en una cinta con un chándal en el que podemos ver claramente “Rusia”, rodeada de una naturaleza gélida. Es una metáfora desoladora: todo sigue igual, nada ha cambiado, y tampoco nos importa. No llegamos a ninguna parte.

“A mí lo que me gusta es el paralelismo entre la vida en Rusia y la familiar de los personajes”, comentó el director en Cannes. Loveless se puede comprender como una secuela simbólica de todos sus trabajos anteriores. Es otro estudio sobre la sociedad moderna: una indiferente, mecánica y, para el director y seguro muchos espectadores, una fácilmente detestable.