‘Loving Vincent’: una carta de amor, de locura y de muerte para van Gogh

La mañana del día del disparo lo encontró de la misma forma que lo habían hecho los últimos 70 días de frenesí en los que produjo casi 175 obras: pintando bajo el cielo de Auvers-sur-Oise, en la Provence francesa que adoptó como hogar. Por la tarde, y después de haber estampado la firma a su último cuadro, se ajustició con el revolver de bolsillo que había comprado a su posadero dos meses atrás. Apuntó al pecho y disparó para silenciar la tormenta que tenía dentro: la bala rebotó en una costilla, sin tocar siquiera el corazón. Moriría de sus heridas dos días después en los brazos de su hermano Theo en una cama diminuta de la pensión Ravoux y con una carta olvidada entre las manos. Era el 27 de julio de 1890 y él tenía 37 años.

Fuente: BreakThru Films

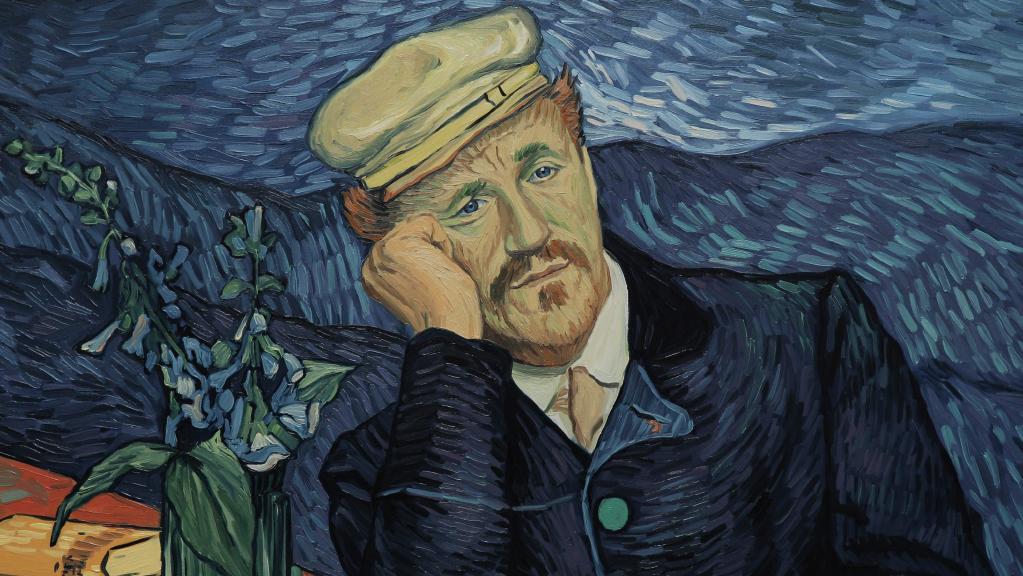

Es esa carta la que desconstruirá al mito(s) de Vincent van Gogh en Loving Vincent, el tour de force de Dorota Kobiela y Hugh Welchman, que desarma y sangra la vida, obra, y (más importantemente) la muerte del artista holandés en el primer esfuerzo de cine al óleo. El resultado: un trip de hipnosis visual que opera tanto como réquiem de la psicosis tormentosa y el éxtasis extremo de ese feral fou roux (pelirrojo loco), como thriller correcto envuelto en el estilizado paquete del manifiesto artístico. Pero, ante todo, el metraje es un retrato profundo que bucea el universo texturado de la pincelada de Vincent y que nos sumerge en su último año de vida y el posterior a su muerte con toda la desesperación, la alucinación, y la ráfaga de color colosal de su paleta para, ante todo, amarlo con fuerza.

ROSEBUD

Fuente: BreakThru Films

La carta, ese elusivo Rosebud, es la que tensa el arco dramático y lo dispara hacia la figura del thriller estándar. En 90 minutos, la cinta arma un rompecabezas que encastra pasado reciente, recuerdos lejanos noires, revelaciones profundas, y aristas por mil del artista. Loving Vincent inicia a un año de la muerte del holandés cuando Armand Roulin (Douglas Booth) -hijo del cartero de Arles (Chris O’Dowd), modelo vivo del pintor y pugilista de bar- tiene la excusa narrativa de despachar la última carta que escribió van Gogh a su hermano menor Theo para echar luz a la vida (y la muerte) del holandés.

Este esfuerzo símil Ciudadano Kane desenrolla el hilo narrativo para volver a Auvers y repasar el rizoma de experiencias del pintor. Desde la infancia árida en Holanda y el trauma de ser el segundo Vincent que jamás debió ser (el primero fue su hermano mayor muerto antes de que él naciera), y su encuentro con la pintura a los 28 años, pasando por su estadía en París con la créme de la créme de la escena francesa impresionista y el brote psicótico que -cuchilla de afeitar mediante- le dejó sans oreja derecha, hasta su su autointernación en la casa del Dr. Paul Gachet -imitador, psiquiatra y mecenas-, el posible último y explosivo affaire. Todos los eventos se suceden como si fuesen paradas estipuladas de un museo que deben autoexplicarse y resolverse a sí mismas… Y no, eso no es necesariamente algo bueno.

Loving Vincent está lejos de la biopic y la visión monolítica del sujeto: los amigos, colaboradores, y chismosos que Armand encuentra en el camino reconstruyen la vida del pintor como un mosaico que pendula entre el demente psicópata de los pinceles y la barba rojo fuego, y el artista del frondoso mundo interior y profunda soledad.

Fuente: BreakThru Films

SUICIDIO QUE NO ES TAL

Ante todo, Loving Vincent es un misterioso suspense que excede la construcción habitual la vida van Gogh como prolongación de ese oscuro glamour del suicidio que ya vimos en el romanticismo de Vicente Minelli en Lust for Life, el minimalismo cromático de Pialat con su Van Gogh, y la clásica Vincent y Theo de Robert Altman. Por el contrario, Loving Vincent apoya su pata narrativa sobre la tesis los académicos Gregory White Smith y Steven Naifeh que argumenta que la muerte de van Gogh fue un homicidio.

De acuerdo a sus conclusiones, René Sacrétan -un burgués adolescente con complejo de cowboy bravucón- fue quien apretó el gatillo después de una larga historia de abuso al holandés. Pese a que se remitan a la evidencia, lo cierto seguirá siendo que el propio van Gogh confesó haberse disparado en su lecho de muerte, quizá el deseo de no crear desastres póstumos para el vecindario que lo acogió, tal vez evitar la ironía de un final tan anticlimático, quizá porque él mismo no tuvo el arrojo.

Fuente: BreakThru Films

Incluso con esa inspiración, la progresión narrativa es afortunadamente agnóstica y la investigación específica -pero incompleta- de la muerte de van Gogh no fuerza conclusión alguna. Loving Vincent opera desde el enigma que pone a girar toda su trama en una acrobacia narrativa acartonada que, en ocasiones, avanza a paso glacial y que no tiene lugar para sutilezas de guion. La película es profundamente tradicional y conservadora en su exploración del relato sin grandes cuotas de inspiración. Sin vuelo o particular inspiración, el arco narrativo tiene la pretensión de disrupción, pero el esfuerzo se ahoga entre la pedantería del esfuerzo, los diálogos eternos, y la sensación procedimental que tiene cada escena -como si cumpliera una función, y sólo esa función. Lo cierto es que no es allí donde el film hace su apuesta, sino en la comprometida recreación de los paisajes pulsantes del padre del expresionismo.

AMAR A VINCENT (DE VERDAD)

Loving Vincent arroja todas sus fichas en el universo estético que pone en movimiento a doce cuadros por segundo realizados por más de mil artistas. Es que sí: la primera y única película animada al óleo es única en su tipo y un verdadero viaje sensorial que nos atrapa en el embrujo de sus paisajes que palpitan, giran y centellean, pinceladas que pulsan en el cielo como noches estrelladas, retratos postimpresionista que estallan de color y expresión fauvista, tomando prestado el mundo simbólico que creó van Gogh para contar su muerte. La vida de 134 de los cuadros de Vincent llega con conmovedora y apasionante carga emocional que bordea el hipnotismo de sus nubes azules, de soles amarillo manteca y campos color mandarina, de tabernas doradas iluminadas con verde, de lluvia que cae como una línea vertical, de flashbacks en carbonilla blancos y negros.

Fuente: BreakThru Films

Lo obvio es Loving Vincent es un tributo sentimental. Kobiela y Welchman (polaca ella y británico él al igual que el equipo de producción y los actores, casados los dos) aman a Vincent al punto de lanzarse a una recreación demencial de la forma artística. En ese manifiesto, el fondo narrativo que es más bien excusa para ejecutar un vodevil de color, un ejercicio de estilo monomaniático de obsesión con el pintor, una carta de amor que explica una visión del mundo en los términos del propio van Gogh. Es que no hay otra manera para explicar a Loving Vincent si no es a través de ese amor y esa locura.

Después de todo, el proceso arrancó con la creación de un guion visual a partir de más de cien pinturas del holandés colorado. De allí, se rodó frente a pantallas verdes o recreaciones de los escenarios de las pinturas con un equipo de actores ingleses en apenas doce días a penas se dio con el vestuario. Tras el rodaje, cada escena se rotoscopió manualmente en un cuadro al óleo. Otra cámara captó la versión animada final que, a doce cuadros por segundo, consumió cinco años desde el primer guión hasta la última reproducción. Y ese amor manifiesto con tal compromiso, indudablemente, se derrama no solo en el título, sino que, cualquiera sea su falta de maduración narrativa, empapa de amor la película.

Fuente: BreakThru Films

El réquiem resultante tiene 62.450 obras maestras al óleo en sus 90 minutos que parece una verdadera prolongación del mundo pictórico del pintor, un gigante cuadro en movimiento que nos deslumbra con su destello estimulante, pero que también puede agotarse en sí mismo con cierta pedantería. Lo curioso es que, si bien la película lo tiene como pivote dramático, van Gogh (Robert Gulaczyk) no se explica en sus propias palabras, sino a través de la mirada del resto de los personajes. Su único manifiesto en el que Vincent habla de Vincent -amén de su arte- es la carta que persiste y Loving Vincent puede terminar con la impresión de que no sabemos más del pintor que antes de verla.

PINTEMOS LAS ESTRELLAS

“La poesía está por todas partes, pero llevarla al papel es, por desgracia, más complicado que verla”, supo escribir van Gogh en alguna de las 800 cartas que le envió a Theo. Y, quizá autoproféticamente, tenía razón. Loving Vincent es un maravilloso cielo estrellado con las posibilidades estéticas de insertarnos en un universo onírico que, primeramente, busca llevarnos por un viaje sensorial posimpresionista que le queda grande a la historia que quiere contar.

Pero falencias y todo, es ese amor que se trasluce en cada uno de los 64.450 cuadros el único que nos permite arribar a lo más profundo de la personalidad de Vincent van Gogh. Y ya solo por eso, podemos completar los rasgos y los trazos de van Gogh hasta completar también lo que aún es potencialidad. Loving Vincent es un ejercicio de valentía y de confianza con la propia visión, de reproducción del aura intocable del sufrimiento creativo espiritual del mito van Gogh que no replica o pinta sobre el arte del maestro, sino que es arte en si mismo. Cualquiera sean sus carencias, las completamos al ver este proyecto de pasión que brilla entre el entusiasmo metódico y la locura.